영화는 산업이다

산업은 자본과 기술이 집약되고, 조직과 시스템이 작동한다.

자원 획득과 배분은 기존 구조에서 이루어지고, 그 구조를 감독하는 권력을 위해서 자원은 다시 순환한다. 쉽게 말해 영화산업은 흥행이 목적이고, 흥행을 위해서 기존 가치관과 세계관을 불안하게 하지 않는다. 그럴 경우 기존 구조를 작동하는 권력과 갈등을 빚는다(채플린은 미국 자본주의를 비판했다 추방당한다).

상업영화는 이러한 생리로 영화산업을 키워왔다. 할리우드가 비판적인 영화를 만들지만, 역설적으로 다양성을 장려하고 비판을 포용하는 미국의 자신감을 상품화는 전략이다.

영화 [람보](1982)는 공화당 정부(특히 레이건 정권)에서는 진정한 애국자로, 민주당 정부(클린턴 정권)에서는 [못 말리는 람보](1993)로 희화화되지만, 백인 남성의 미국 우월주의에는 변함이 없다(찰리 쉰의 망가진 람보는 근육질 유머로 치장하며 미국의 자기 풍자를 보여준다. 참고로, 찰리 쉰은 베트남 (반전) 영화 [플래툰](1986)의 주인공이었고, 아버지 마틴 쉰은 베트남 (배경) 영화 [지옥의 묵시록](1979)의 주인공으로, 영화 속 아들과 아버지는 광기에 사로잡힌 미국 내부의 적—반즈 중사와 커츠 대령—을 처단한다).

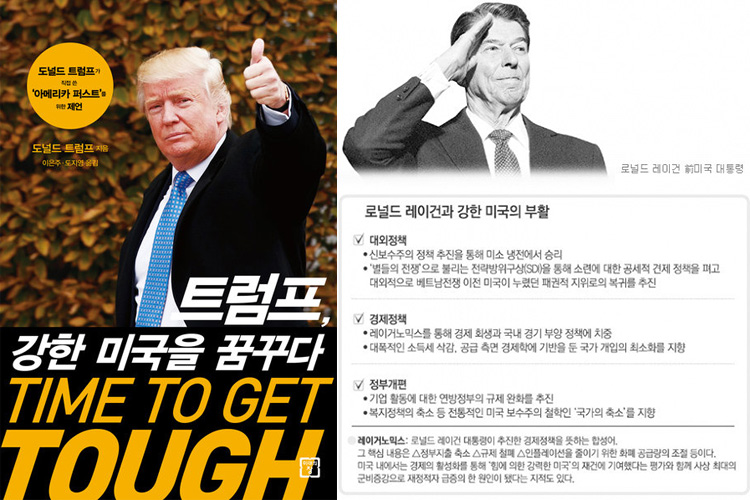

언어학자이자 인지과학 교수 조지 레이코프는 정치 모델로 엄격한 아버지 모델과 자애로운 부모 모델을 제시한다. 단순하게 말하면, 미국 공화당은 엄격한 아버지의 도덕을, 민주당은 자애로운 부모의 도덕을 추구한다. 그래서 1970년대 베트남 패전과 오일 쇼크로 미국이 휘청거리며 미국(인)의 자존심이 땅에 떨어지자 1980년 공화당의 대통령 후보 로널드 레이건은 강한 미국을 내세우며 제40대 대통령으로 당선된다. 그리고 그때 나온 영화들이 [람보], [코만도], [로보캅] 등으로 강한 남성을 대변하듯 강력한 몸을 내세우는 ‘하드 바디’(Hard bodies : 수잔 제퍼드의 책 제목) 영화였다(40년 후 미국 제45대 대통령 도널드 트럼프는 ‘강한 미국’ 재건을 약속하며 레이건 대통령을 자신과 동일시하며 2020년 재선에 도전한다).

원형을 찾아서

문화인류학자 클로테르 라파이유는 자신의 저서 『컬처코드』에서 미국인 심성에 각인된 지도자의 원형을 아래와 같이 설명한다.

“대통령제도의 도입으로 영국 지배에 대한 미국의 반란은 마무리되었다. 이전의 역사적 반란들과 달리 미국인들은 변화를 이루기 위해서 왕을 살해하지 않았다. 대신 왕과 군주제가 상징하는 것들을 대부분 거부하고 그로부터 해방되기 위해 싸웠다. 조지 워싱턴을 대통령으로 선출함으로써 선거인단은 반란군의 지도자를 뽑은 것이다. 그는 왕이 아니라 반란군 총사령관이었다. (중략) 미국의 지도자는 반란을 이끄는 사람이다. (중략) 국민들로 하여금 문제에 맞서 싸우게 하고, 국민을 약속된 땅으로 인도할 수 있는 인물을 원한다. 미국인은 아버지와 같은 인물을 원하지 않는다. 성서적 인물을 원한다. 미국 대통령에 대한 미국인의 코드는 ‘모세(MOSES)’다.”

- 『컬처코드』 (리더스북, 2007) 274~279쪽

존 스타인벡 소설 『분노의 포도』(1939)는 (구약성서 「출애굽기」를 모형으로 하지만) 모세(MOSES)가 되지 못한 아버지와 아들들의 이야기로, 1930년대 리더(모세)를 상실한 미국의 초상을 그린다. 같은 해, 세계경제대공황 속에서 개봉한 영화 [바람과 함께 사라지다](1939)는 스칼렛(비비안 리)과 레트(클라크 케이블)의 러브스토리(파행하는 결혼) 반대편에 핵심가치를 심는다. 전쟁 중 결혼하는 애술리(레슬리 하워드)와 멜라니(올리비아 드 하빌랜드)가 어두운 방(현실)에서 불안하고 불확실한 미래를 함께 헤쳐 나아갈 것을 다짐하며 창을 열고 밝은 정원(미래)을 내려다보는 장면이다. 당시 미국의 지도자는 프랭클린 루즈벨트(1933~1945 재임) 대통령과 엘리너 루즈벨트(1884~1962) 영부인이다. 이들은 조지 레이코프가 말한 자애로운 부모 역할을 하며 국민과 함께 국난을 헤쳐 나아간다.

제2차 세계대전이 끝나고, 민주당의 장기집권과 자애로운 부모 모델에 식상한 미국인(남자들)은 강력한 아버지 상을 찾는다(전쟁 후 남자들이 귀국하자 자신들의 일터에 여성들이 버티고 있었고, 여성들의 정치적 발언권이 점점 커지고 있었다). 이러한 시대 분위기 속에서 미국 초대 대통령 조지 워싱턴처럼 전쟁영웅이자 퇴임 후 콜롬비아 대학교 총장을 역임한 아이젠하워가 공화당 후보로 나와 제34대 미국 대통령으로 당선된다. 아이젠하워의 선거 구호는 “평화와 번영”이었고, 이는 미국의 『위대한 세대』(The Greatest Generation : 톰 브로커의 베스트셀러)를 대변한다(훗날 미국 공화당 후보들―특히 레이건과 트럼프―에게 미국 지도자 원형을 강화한다. 그래서 트럼프는 “미국을 다시 위대하게”를 외친다).

미학전쟁

1950년대 미국은 초강대국이자 문화 선진국이 되고자 20세기 로마제국 ‘팍스아메리카’를 천명한다. 이때 미국 중앙정보국 CIA가 움직이며 미학전쟁을 선도한다(『문화적 냉전 : CIA와 지식인들』 그린비, 2016 참조). 미국은 이제 신생국가가 아니다. 거친 양키와 총질만 하는 카우보이가 아니라 지혜와 권력을 가진 현자의 나라로 창조된다. 그래서 헤밍웨이 소설 『노인과 바다』(1952)가 노벨문학상을 타고(1954), 영화 [왕과 나](1956)의 주인공 율 브린너가 미국 대통령 아이젠하워를 닮은 것은 우연이 아니다.

권력은 이렇게 이미지를 창조하고, 영화는 권력과 상생하며 흥행에 성공한다.

※※※

(위와 같은 일이 대한민국 박근혜 정부에서 문화예술계 블랙리스트와 영화 [인천상륙작전]으로 재현된다.)

댓글